今回は麓から頂上まで登山する計画を立てた。

といっても、一気に登るわけでなく、日にちを変えて2度にわたって達成しようと考えました。

どうせ麓から上るとしたら、歴史のある吉田口登山ルート又は、富士宮ルートがあるが、富士宮ルートの1合目からは最近こそ登山道は整備されているが、古道としてはすでに消滅しているらしい。

したがって吉田口からの登山を選択することになるが、残念ながら5合目から上は人気ルートで人が混みあい渋滞が激しい。

このことを考えると、1合目から5合目までは、吉田口から、5合目から頂上までは富士宮ルートと変則的に2回に渡って登山することにした。

富士吉田口登山道、「馬返し」〜「6合目」登山

本来ならば麓からといえば、「北口本宮富士浅間神社」からスタートするべきなのだが、最初は平たんな裾野を「馬返し」まで3時間も歩くことになり、時間的にも6合目まで合計7時間近く費やすので、体力的にも相当きつい。

なので「馬返し」までパスすることにした。幸いバスが出ているので助かる。現在登山者はほとんどこのルートをたどるようだ。ごく少数の登山者だが。

「馬返しは」その名の通り馬がそこから先は急坂で行けないところである。

平成28年7月上旬自宅を車で午前6時半に出発。山梨県富士吉田市「北口本宮富士浅間神社」まで行く。

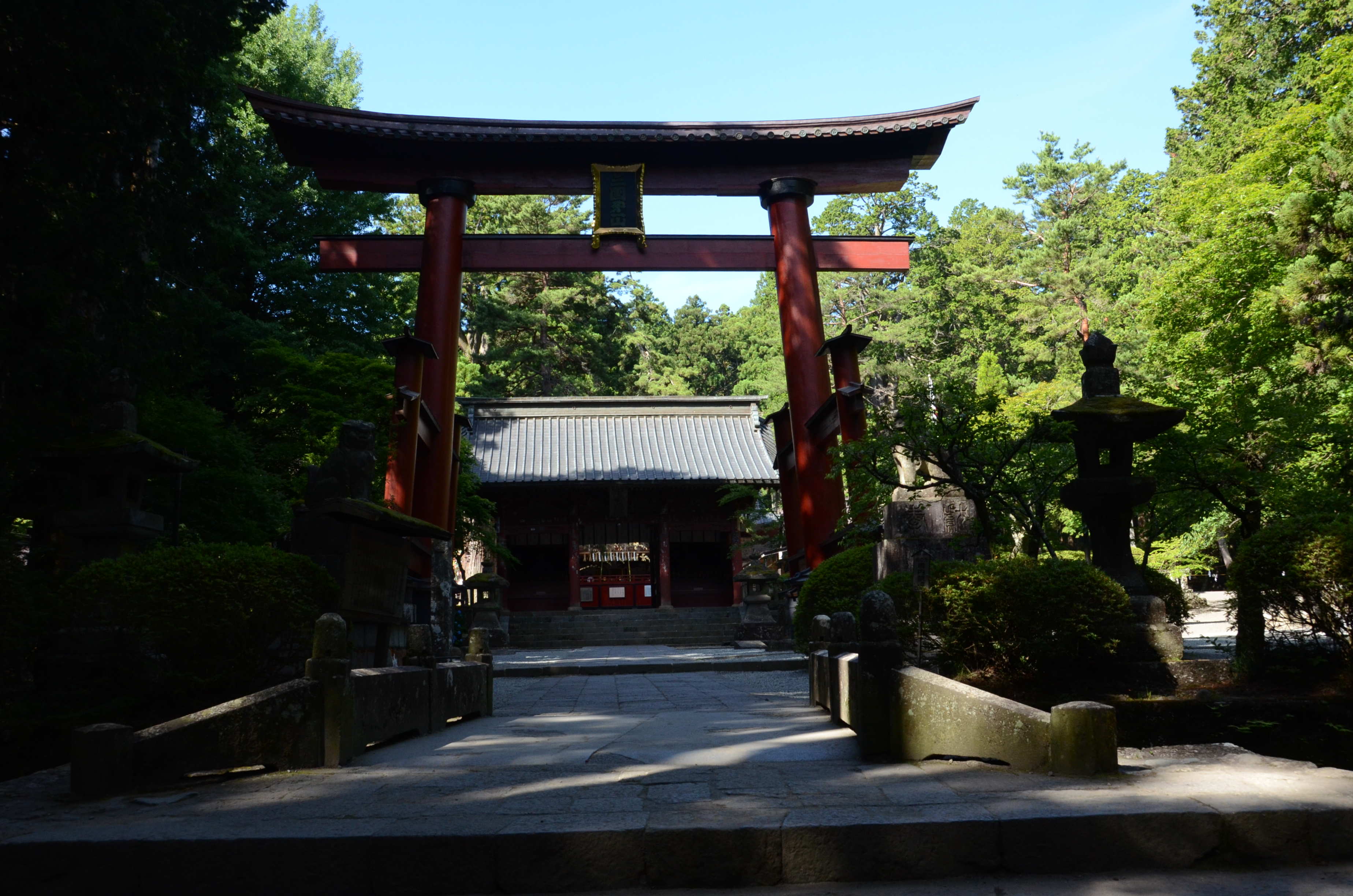

鬱蒼とした広大な森の中の参道を車で進み駐車場に行く。車を降りてすぐ浅間神社の木造の大きな鳥居をくぐり本殿へと進む、参道脇には、いくつもの大小の石碑・灯篭が立ち並ぶ。江戸時代から富士登山が賑わった証である。

本殿脇には、500年以上経つと思われる「太郎杉」や「夫婦桧」の大木がでんと立ち尽くし、人を圧倒させる。

安全登山祈願を済ませ、本殿脇の富士山へ目指す吉田口登山道の出発点に行く。ここにも鳥居と安産祈願の石碑が登山道に沿って並んでいる。

江戸時代、遥か江戸からやってきた「富士講」の人たちが、ここで身を引き締めて登山する姿が浮かぶ。

自分はこの場所はスルーするが。当時の人は、江戸からここまですでに歩いて来たということか。その体力は計り知れない、想像を絶することである。

写真を撮リ終えると、再び車に乗り富士急行「富士山駅」(旧富士吉田駅)の駐車場に車を止める。

同駅発の定期バス(ワンボックスタイプ)に乗車「馬返し」に向かう。乗客は初老の3人と給水袋のみを背負った青年と4人だけであった。30分後「馬返し」到着。

ほとんど記憶にないが、50年ぶりの馬返しである。時の流れをつくづく感じる。

ここで今回初めて使うGPS機能付きの山ナビ装置(ガーミン)をセットする。道に迷うことはないが、もし迷っても、位置を知らせてくれる代物だ。相当高価で購入を迷ったが買ってしまった。自分のおもちゃだ。今回はテストを兼ねて持参した。

「馬返し」(標高1430m)からは車も入れない柵止めの間をくぐり出発する、天気は快晴。午前9時50分発。

ここからは先人が登山したメイン登山道だ。すぐさま石碑や祠、神社や倒壊した山小屋等が次々と現れる。

10分後山小屋が見えてきた。ここには営業中の休み処があり、店のおばさんたちが談笑していた。周りには石碑が群立してる。さらに進むと再び鳥居が出現、厳かに通り過ぎると禊所跡という場所がある。昔の富士登山者はここで禊をしたのだろうか。

やがて登山道らしくなってきたと思ったら、やっと1合目だ。今は朽ちた鳥居があるが、山小屋風で廃墟になっている神社があった。「鈴原天照大社」という。

この日は晴天で甲府で気温36度といい、標高1500mの1合目でも30度を超え、すでに猛烈な汗が噴き出ている。

富士山の麓の登山道は、ほとんどは赤土と木の根道で、熔岩石はほとんど見当たらない。ときたま古道を思わせる石畳があるが、丹沢等の道並と変わらない。当然周辺はブナとシラビソの森の中。視界もなく風もない。おまけに他の登山客はバスで会った人のみである。今は人気のない登山道だ。

だが昭和39年東京オリンピックに開通した富士スバルラインが出来るまでは、この道は富士登山の主要登山道なのだ。江戸時代から50年前まで昔栄え活況のあった遺跡?は至る所にある。その思いで、ひたすら歩く。

この道は学生の頃、友人と馬返しから頂上まで一気に登ったことがあり、5合目に近づいた頃、開通したばかりのスバルラインからバスの音が聞こえ、ガックリしたことが思い出される。その他の景色の記憶は全くないが。

スバルラインが開通したおかげで、馬返しのルートは一挙に衰退したのだ。

1時間後ようやく2合目、ここも廃墟の「御室浅間神社」がひっそりとその身をさらしていた。鳥居と神社は崩壊して危険なのかロープで進入禁止となっていた。

そのまま歩くとすぐ橋の欄干が見えてきた。橋の下は普通は川の水だが、ここは溶岩の流れた川だという。赤土肌が多いが、ここだけは溶岩が流れて来た跡である。

出発して1時間半で3合目、2時間で4合目と汗をかきかき登る1合目毎に廃墟の山小屋が姿を現す。

所々に森林の合間に下界が見え隠れする。すでに2000mはあるのだろうか。河口湖が全体の姿を現す。

この間、バスで出会った若者のように超軽装の登山者が数人、ほとんど駆け足で追い抜いてゆく。頂上まで一気に登るという。富士マラソンの参加者でトーイニング中なのか。

自分より十倍以上のスピード感である。やはり若者は元気がいい。

やがて溶岩が見え隠れし、歴史を感じさせる石畳の道が出現、4号5勺に到着。御座石神社に出会う。ここは富士の溶岩が造った大きな石がご神体になっている。江戸時代には富士登山は女人禁制だが60年に一度のご縁年には女性の登山結界はここまでとされる。

いつの間にか標高2000mを超え涼しくなってきた。足は疲労してるが気持がいい。

ここで山ナビ「ガーミン」をチエック、文字が小さくて非常に見ずらいが、登山道の現在位置が、よくわかる。

ここではあまり意味がないが。

3時間後ようやくあたりは視界が開かれてきた。森林限界のようだ。まもなく5合目有名な現在でも営業している「佐藤小屋」(標高2230m)に出た。

廃墟ばかりの山小屋ばかり見せつけられたところに立派な山小屋である、なぜかほっとする。

だが本道から外れた所にあるが100年の歴史があり、知る人は知る山小屋である。

小屋人はいるが、客はいなかった。同じ5合目でも場所により標高は違うらしい。ちなみにスカイライン5合目は標高2305m。

佐藤小屋から上を見るとようやく木々も低くなり、富士山らしく急傾斜の砂礫滞が見えた。ところどころに富士山特有のホンダテの花が咲いている。見晴らしもよくなり、河口湖・山中湖周辺の街並みがよく見える。

やがて日蓮にゆかりのある六角堂と日蓮の立像が建つ場所に出た。

ここから砂礫の急坂を重い足で進む。30分後6合目(標高2400m)の本道と合流した。今まで数人と出会ってきただけだが、いきなりの人の行列である。

頂上を目指す登山客だ。すれ違っても挨拶はない、大部分は外国人だ。それも中国系が多い、たまに白人もいる。

日本人らしい登山客が見当たらないのだ。ここは外国の山かと見間違うほどである。おそらく8割以上は外国人であろうか。

世界遺産になるとこう言う事かと思った。おそらく明朝の頂上付近は、大渋滞だろう。

自分は他の登山客とは逆に砂煙の中ひたすら5合目のスバルラインの終点に下山したのだった。午後2時を過ぎていた。

スバルラインをバスで下り、富士山駅から下山後の恒例となっている温泉「紅富士の湯」に浸かりゆったりと体を癒した。

合計時間は4時間20分の登山旅となった。

写真をクリックすると大きくなります。

北口富士浅間神社鳥居 富士吉田口登山道本道

「馬返し」の車止め 1合目付近まもなく石碑と鳥居(奥)

昔ここで禊(みそぎ)をして登った禊跡 1合目「鈴原天照大神宮」と看板が出ていた

二合目御室浅間神社(建物が傾いている) 溶岩が流れる御室浅間橋

三合目見晴茶屋の説明板 三合目の標識と朽ち果てた見晴茶屋

遠く河口湖を望む 四合五勺にある御座石神社(女人登山結界)

五合目佐藤小屋 六合目近く日蓮像と六角堂が現れる

六合目スバリラインからの合流点 六合目標識

|